志愿者阿萱在家线上工作的场景

志愿者阿萱在家线上工作的场景

撰文/乐来

责编/匡匡 刘静

“NCP生命支援网络”:由一群医生及公益人发起,志愿为新冠肺炎(英文简称:NCP)患者及家属提供身心健康恢复支持服务。

阿萱,社会学专业大三学生,“NCP生命支援网络”(以下简称NCP生命)的线上志愿者。

阿萱报名参加这次志愿者活动时,正值武汉封城初期,老师告诉她,她的职责是为武汉的新冠病人家庭提供信息汇总、心理关怀等帮助。

但阿萱和她的伙伴们很快就发现,比起心理建设,对方的需求更加现实和迫切,“核酸检测”、“床位”、“住院”……成为通话的关键词。

志愿者们,很少再提“心理建设”、“陪伴”等词,他们开始帮患者家庭联系社区街道、各大医院,寻求核酸检测和床位保障。

以下,是五位女大学生志愿者所经历的武汉故事。

“无尽的远方,无数的人们,都与我有关”

讲述者:阿萱,社会学大三学生。

2月6日晚上,我与求助者娟丽(化名)取得联系。

电话那边的声音非常慌乱,混杂着断断续续的哭声,“我爸和我都感染了……他本来就有帕金森,现在已经昏迷了……”

即使没有这次疫情,娟丽一家的处境也很艰难。父亲是帕金森症患者,母亲有多年的心脏病和高血压。

为了照顾家里的两个病人,母亲几乎累垮。

即使隔着屏幕,阿萱也感受到娟丽的绝望。

即使隔着屏幕,阿萱也感受到娟丽的绝望。

我也很慌乱,但还是尽力保持平静。

我一边安慰她,一边向她确认可能需要的基本信息。挂了电话之后,我马上拨通了120。接电话的是个东北大哥。东北口音自带的乐观劲儿,让我稍微安心了一些。

听我说完,他叹了一口气,问了一个我怎么也想不到的问题:“她家里有人能抬担架吗?医院抬担架的人已经病倒了。”

我的大脑一片空白,接着联系了物业和社区,他们也正忙得不可开交,让我再等一等。我既心急又愧疚,娟丽那么信任我,把全家的命运都托付给了我,我怎么能让她失望?

之后几天,我是在泪水和失眠中度过的。

所幸的是,随着武汉对新冠病人收治的加快,三四天后,娟丽一家终于入院了,父亲的情况也有好转,逐渐清醒过来。

阿萱当志愿者的同时,表姐也加入北京大学第一医院抗疫医疗队,进入武汉。

阿萱当志愿者的同时,表姐也加入北京大学第一医院抗疫医疗队,进入武汉。

我得到了表姐的信息,她剪短了头发,加入了援助武汉的队伍。她是心护科室的,收治的应该都是重症病人,一定会很累很危险。武汉情况那么危急,说不定还会需要她去抬担架。

一想到这里,我满是担忧,反复叮嘱她,一定要照顾好自己。

她说:“没关系,我会坚强的。”

表姐去武汉,表姐夫发了一条朋友圈为她加油。

表姐去武汉,表姐夫发了一条朋友圈为她加油。

我想起学校里,社会学系的课堂上,老师分享鲁迅先生的那句话:“无尽的远方,无数的人们,都与我有关。”

现在,这句话写在我的行动里。

“我没想到,他会反过来安慰我”

讲述人:Ariel,社会工作专业研二学生

我不是武汉人,但我的通话记录中,几乎所有号码下面都写着四个字:湖北武汉。

2月1号到10号,我和武汉通话118次,在我们团队中,这算少的。

我们无法进入武汉,只能为患者和家属提供线上帮助,搜集他们需要的信息,为他们寻找资源。

这一次,我真正意识到一纸红头文件,牵动的是多少鲜活的生命。白纸黑字之间,是无数家庭的希望。

我每天都关注疫情相关的新闻,像谷堆里寻找一根救命稻草。

2月5日那天,一则新闻在我手机弹窗出现:卫健委通知,湖北省内可以以CT影像作为确诊依据。我情绪一下子提了起来,拨通了张成家属的电话,脑子里只有一个念头:张成,挺住!有救了!

几天前,张成(化名)家属向我们求助。张成当时自行隔离在家,病情已到危重地步,CT影像显示感染,但一直在等待核酸检测。

没有核酸检测,就无法确诊,不能安排入院。张成情况越来越不乐观,而我每天打给社区街道的电话,都收到一样的回复——“排队做核酸”。

我拨通了张成所在社区的电话,把新发的通知一字一句地念给他们听。回应我的,是一个无奈的声音,“我们下面还没有接到通知啊”。

几天后,张成住进了急诊病房,又过了两三天转为住院。在那里,他度过了生命最后的两天时光。

张成住院之后,家属也是煎熬的。他无法守在病床边,收到病危通知之后也无法去见最后一面。没有交流,没有告别,只有等待。

家属既希望医院有新的消息传来,又害怕接到医院的电话。我也陪他们等着,直到接到了家属的电话。

“人走了”,家属的声音依然极尽真诚,“没关系,尽力了,很感谢你们的陪伴,如果没有你们的陪伴,我们也不一定能坚持到这种时候”。

我没想到,他会反过来安慰我,这份体谅越发加深我内心的痛苦。

Ariel在家里一张简易的桌子上工作。

Ariel在家里一张简易的桌子上工作。

很长一段时间,每天晚上睡前,我都躺在床上默默地祈祷。我祈祷明天醒来会有更多的资源、更多的病床、更多的医生……

几天后,我看到消息,湖北将临床诊断病例纳入确诊病例,放下手机,我又想起张成。

“我也需要一点心理建设”

讲述人:柿子,社会工作专业大三学生。

这是我参与的所有志愿者活动中,最难忘的一次。

第一天入群,群里的求助信息潮水般涌来:病患、社区、街道、医院、床位、CT、核酸……混乱得像个战场。

我打出第一个电话,因为紧张,连自我介绍也没说利索。

第三个电话,我遇到了第一位需要帮助的患者。我在极度紧张中给15家医院打了电话,为他找到了接受核酸检测的医院后,心情才稍微平复。

同时,我也在反思,刚才的沟通方式是否得当,“尽力而为”的限度在哪里?高压面前,我的紧张一直持续。

2月5日早上8点,一位患者需要想办法联系床位,我给各家医院打了十几个电话都没有得到积极的回应。

那天我打了一百多个电话,没有任何结果。

每通电话,我都能感受自己的紧张,晚上我已筋疲力尽。这时又有紧急情况,小队需要帮助一位患者联系医院和社区。我发现自己连拿手机的力气也没有了,甚至看到手机就反胃。

柿子在一天之内拨了无数通武汉的电话。

柿子在一天之内拨了无数通武汉的电话。

写日记的时候,我想到早上打的电话,有点精神恍惚,甚至以为是前一天的事。

那天我最终也没有帮上忙,内心很自责。

之后三天,我没有再接手一对一的病例,只是处理轻症群里的一些基础工作。慢慢放松下来了,我才再次回到正常工作中去。

作为志愿者,我尚且有这样的情绪起伏,也就更理解了患者和家属们的坚强,我真正了解他们所承受的苦难,想象出那是怎样一种坚持的力量。

“为活着的人带去温暖”

讲述人:Aki,心理学专业大四学生。

1月23日,我填报了NCP生命的志愿者报名表。

在理由那一栏,我写了这样一句话:“我已到了参与事件的年龄,这一次想要与武汉人民站在一起。”

患者发给Aki自己在家隔离时吃的小火锅。

患者发给Aki自己在家隔离时吃的小火锅。

特鲁多医生的墓志铭说,“有时治愈,常常帮助,总是安慰”,而我们关怀组连有时治愈也做不到,但是我们愿意陪着患者、陪着家属走这条路,不管过程有多艰难。

有时候家属跟我说“想放弃了,等死了”,我就告诉他我会继续想办法的,然后再去搜集信息,打电话,并给他们汇报进展。

当然,站在一起的不仅是我们和武汉人,还有我们彼此。

2月11日,我们接到一个急性肾衰竭的肺炎疑似患者的求助。他的病情已经危急到有高几率发生心脏骤停。

医疗组从当天凌晨一点到三点都在帮他想办法,但一直找不到可以做透析的医院。

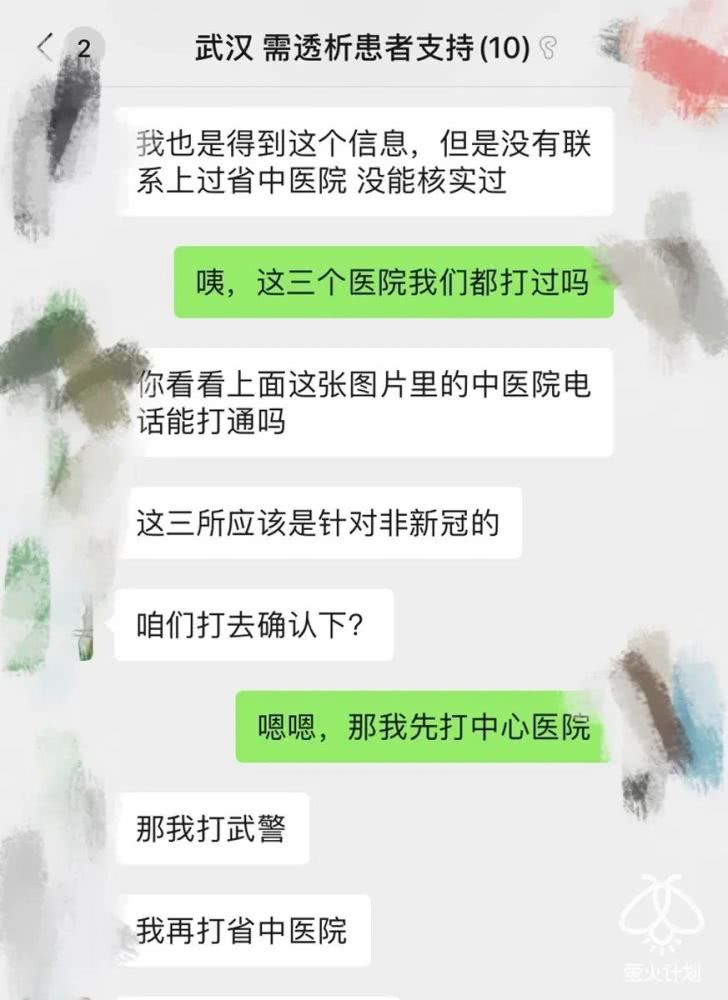

我们关怀组加入之后,我和另外三个成员临时拉了群一起想办法。小队长群里的其他人也积极地给我们提供各种医院的电话和信息,临时的群也不断加入新成员一起帮忙,很快就扩大到了10个人。

在一个临时组建的群里,大家默契地接续彼此的努力

在一个临时组建的群里,大家默契地接续彼此的努力

我们一直跟进了这个患者三天,打了无数的电话。

每当我觉得疲惫无力,为一个个没有结果的电话感到沮丧的时候,群里总有其他人又在分享新的信息,在继续努力。

那些显示在屏幕左侧的“我来……”“我联系……”“我找到了……”,是饱满的接续的力量。最后这个患者顺利地被送进了ICU。

我们为患者注入希望,也为彼此注入希望。

Aki的电脑中有很多与帮助患者相关的便签和文档

Aki的电脑中有很多与帮助患者相关的便签和文档

在这段经历中,我学到一个或许可以取代PTSD(创伤后应激障碍)的词——创伤后成长。大概意思是,个体在危机事件中积累的经验和成长,可以帮助他更好地应对未来的生活。

我希望治愈者们、家属们、一线工作者和志愿者们,以及所有经受了这场灾难的人,都能获得创伤后成长,所有人都有面对未来的能力和勇气。

“我会尽力帮助你的,请相信我”

讲述人:乐多,社会工作专业大三学生。

大年初一,我加入NCP生命,成了一名志愿者。

那个电话,我这辈子也忘不了,“我家里我丈夫,还有公公婆婆都感染了,我不在他们身边……”她突然失声痛哭,我一时不知所措。

我把电话再握紧了些,社会工作教给我的同理心,让我深刻感受了到那份远隔千里的绝望。

“我会尽力帮助你的,请相信我”,我轻声把这话说出来,心里却有着重重的回音。

这成为我接手时间最长的患者。

求助者在慌乱中说清了家里的情况,急需送患者进行核酸检测,但家里没有汽车,武汉当时也叫不到出租车。

我们马上在信息驿站发布需求,与武汉的志愿车队取得联系,顺利让老人到医院做了核酸检测并送回家。之后便是催促核酸检测的结果,帮助确诊病人上报入院。

我们能做的非常有限,但所幸结果是好的。

“我妈妈已经住进院了,太感谢您了!”

“我们目前情况已经好多了,也不发烧了,你们去帮助更有需要的人吧!我们年轻,身体能抗,接受了许多帮助了,不能浪费有限的资源!”

“社区已经通知我们入院了,感谢您帮忙!”

“谢谢你们的帮助,也请保重身体!”

即使是患者家庭,也总在不断想着其他更需要帮助的患者,彼此扶持。

即使是患者家庭,也总在不断想着其他更需要帮助的患者,彼此扶持。

这一行行文字,跳动着灼热的喜悦和真诚的感激,谁能不为之所动呢?

NCP生命的工作,一天比一天运转得更加有序,患者在群里热情地分享每天的情况,伙伴们还在不知疲倦地认真工作。春天会到的,我们相信。

随着疫情逐渐转好,NCP生命也在不断调整自己的工作目标。集中救治大批新冠肺炎危重病人的时段已经结束,现在的重心逐渐向非新冠病人的救治和各种形式的心理疏导倾斜。

五位志愿者仍在继续贡献自己的力量,经历着成长的洗礼。