从新月派诗人到文物研究大家,再到撰写豫剧剧本《红日》,这样传奇的经历何以集中到一人身上?

对于一代诗人与文物考古学家陈梦家曾写豫剧剧本《红日》,复旦大学中文系教授、现代文学史学者张新颖之前一直并不相信,然而,在真正面对这部真实存在的手稿时,张新颖忍不住进行考证与研究,他认为,这一剧本实证了陈梦家生命历程中的一个“意外”、一段“插曲”。近日,这一陈梦家先生的豫剧手稿亮相上海朵云轩,来自文学界、艺术收藏界的相关学者就此进行了座谈与研讨,手稿收藏者、知名学者王献唐先生长孙王福来说,“对这部手稿,其实我们不是收藏家,我们其实是守护人,是传承人,同时也是弘扬人。”

陈梦家旧影

陈梦家诗集

张新颖(复旦大学教授):很早以前就听说陈梦家先生有这么一部豫剧的手稿,我当时觉得不相信,因为感觉是不太可能的事情,后来阚宁辉拍了手稿图片发我,看到也就相信了。

这份豫剧剧本手稿的存在,实证了陈梦家生命历程中的一个“意外”、一段“插曲”,他说是“盛暑中挥汗作此游戏,亦人生一乐事也”,语调似乎轻松,恐怕也未尝没有自嘲之意。想他是在什么样的处境和心情下“作此游戏”,却很难轻松起来。

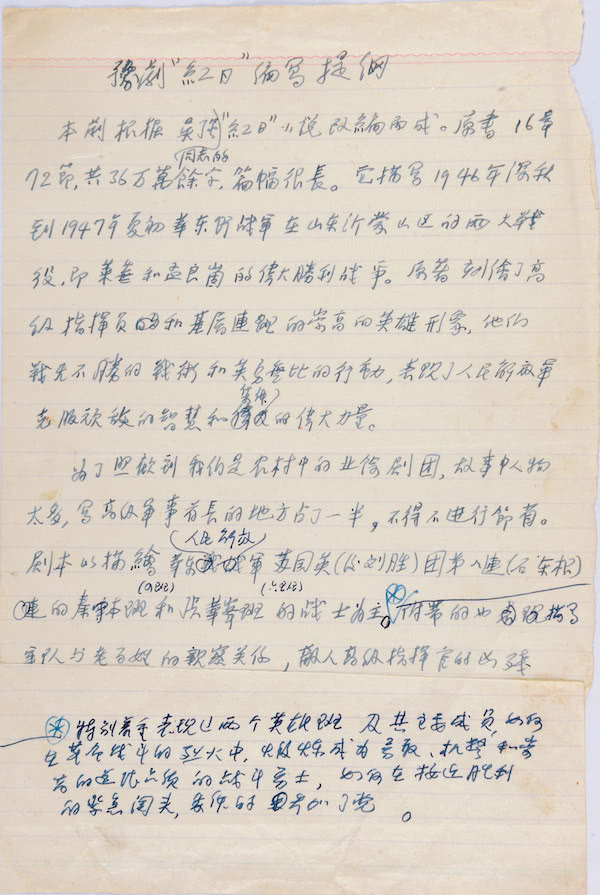

陈梦家豫剧剧本《红日》手稿

这个手稿是1959年的时候,陈梦家下放到洛阳一个农村里学种棉花的时候写的, 他下放到洛阳,为什么会写豫剧,不知道,我现在也不知道,是他自己要写的,还是领导派给他的任务,这个不知道,但是至少有一点,领导是支持他的,手稿里面记得很清楚,哪一天到哪一天读《红日》,哪一天到哪一天写初稿,哪一天到哪一天我抄出来,一共用了36个半工,也就是说是工作时间写的,如果当时的领导不同意不会利用工作时间,特别是陈梦家当时的处境。

剧本从一开始的填写说明,到目录到每一场,每一场写得非常仔细,看上去是非常内行的写豫剧编剧的人写的。陈梦家是浙江人,从小在南京长大,后来全国各地跑来跑去,好像跟豫剧没什么关系,这个关系勉强能找到一些,他比较喜欢戏曲,特别是在50年代初那几年,特别喜欢豫剧,当时《人民日报》副刊跟他约稿,他写了豫剧,后来写了随笔,有三篇写了豫剧,他写豫剧不是一点基础没有,是内行,如果不是这么一个特殊的处境,他也不太可能写一个豫剧剧本,在这样一个特殊的情况下写这么一个剧本。

现在有一本陈梦家年谱,还没有正式出版,但已经发表了,非常长,非常详细。关于他在河南洛阳的情况基本没有,基本没有留下文字性的记载,我之前写的文章里面收了陈梦家的两封信特别重要,这两封信陈梦家写这个剧本前后第一封信给王献唐先生的,主要是写他的夫人赵萝蕤住院回来精神病又爆发,自己搞得焦头烂额,只有关系特别亲密的人才谈这样的私事,这是下乡以前的事情。

下乡之前他已被评为“右派”,他的夫人赵萝蕤有精神病,走之前陈梦家和夏鼐商量,考虑夫人的精神状态,能不能把他夫人从北大调到社科院文学所,但最终没有成,这是一回事。另外下放的时候,他给赵萝蕤写了一封信,这封信不在赵萝蕤家里,流散在市场上,在私人的收藏,大致意思是因为他本身是右派,在这里不是少说话,而且根本不说话,因为牙疼所以不说话,其实不仅仅因为牙疼,有些事情注意得还不够,需要小心小心更小心,希望平平安安的,年底之前回到家。

陈梦家与妻子赵萝蕤在住宅的合影,背景书法为陈梦家所藏米芾书法。

陈梦家本来是乱说话,本来对于文字改革也是别人不说,他说话,但是在这个时期,写豫剧前后,变成特别小心,不说话的人,写了这么一个豫剧剧本,大致就是这么一个背景情况,剧本手稿如何收藏的情况要请王福来先生介绍了。

王福来(王献唐先生长孙、陈梦家豫剧《红日》手稿收藏者):我是王献唐先生长孙,对这部手稿,其实我们不是收藏家,我们王家其实是守护人,是传承人,同时是弘扬人,这怎么讲呢?我记得非常得清楚,1961年,那个时候我来年就要考中学了,我看到我父亲拿了一本我们小学用的小草稿本,算算数的红格本,上面写满满的字,放在他自己的枕头下面,那个时候我想他还偷偷搞演算?我父亲也没有给我看,有一天他不在家的时候我拿出来,看到写的是《红日》,《红日》那本书读过,我一看这上面是什么,我翻了一翻,这才发现是陈梦家先生编写豫剧的手稿,但是过后我就忘记了,因为太久了,家里也比较忌讳说这些事情,过了五年是“文革”,我们家里得到了一些信息,可能要烧一些东西,怎么办?我是独子,那个时候我已经十六七岁了,就帮着家里面,把重要的收藏悄悄转移出去了,有的放在下水道,有的放在出生比较好的家庭里面,放到有一些穷亲戚家里面。

陈梦家寄给王国华的信,包含豫剧《红日》手稿,信中称手稿为“可笑之作”。

后来收藏到一位历史学家给我父亲写的信,说陈梦家当时的言行,我们家对这件事情非常害怕,那时候我们家每天晚上要烧一些信,我记得非常清楚,每天用小炉子烧了很多。但这部陈梦家手稿始终不舍得,我记得很清楚,我父亲和陈梦家之间大约有大约三四十封通信,我父亲看一遍烧一封,看一遍烧一封,就是拿起这封信的时候,我父亲想了半天就揣在怀里,《红日》的手稿是我父亲掀起衣服来,穿了汗衫,掖在肚子这儿,我说爸爸还是看得出来,我父亲回去换了黑色的衬衫放在身上,连夜出去了,从那以后,一直到我父亲去世,我才又见到这个手稿。我父亲在世时把很多他喜欢的我祖父重要的收藏放在床下,床下用一个纸盒子紧靠床边,我父亲睡觉伸手可以拿到,我父亲是1983年去世的,后来我们看一些人和我父亲通的信,但是最靠边的这个,就是陈梦家先生的这封信和《红日》手稿。

研讨会现场,王福来(左一)发言。

那个时候虽然我在北京学习,但是对这事情还不是太了解,心想只不过是改编的手稿而已,但是我知道父亲特别珍爱它,所以我们收起来了,时隔多年以后,那个时候经历了时间的风风雨雨,知道了许许多多的事情,这个时候再翻开陈梦家先生的手稿,开始流老泪了。

保存下的他这封信整个流露出非常悲观的情绪,陈梦家先生1957年被打成右派以后和外界只是和我祖父联系比较密切,在北京和王世襄先生联系比较密切,大家也都知道这件事情,但是我祖父去世之后,跟我父亲联系又非常密切,我祖父是爱好文学的,自己写过剧本,对陈梦家先生非常崇拜。他问陈梦家先生要一件纪念品,如果仅仅要陈梦家先生的字或者什么东西,我们家里有很多,非常容易,可是陈梦家先生把这件剧本送给我父亲,可见他们两人交往与关系。这“可笑之作”怎么理解?有人说痛苦到笑的,这是最痛的。我觉得陈梦先生,写这个可笑之作,大概就是这个心情。

朵云轩到我家里来看收藏,我只希望为陈梦家先生的手稿开一个研讨会,希望整个历史不要忘记,对于这部手稿,我们守护了他,集成了他,我们希望是拿来弘扬的。

当年,我的父亲把手稿放在他的腋下保存,大热天,我相信手稿上面肯定充满了我父亲的汗水,陈梦家先生也说是在河南十里铺挥汗如雨写成,这里面汗水也是少不了的。这部手稿凝聚着他们的汗水,不管谁得到这手稿,或者研究,希望都能够珍惜。

陈梦家豫剧剧本《红日》手稿正文结束页

王献唐手迹

郑重(报人、文化学者):我原来是想从收藏家的角度来了解陈梦家的,我没见过陈梦家,但是看过他收藏的家具,陈梦家的收藏,感觉像写新月派诗歌一样,非常精致,王世襄也收藏古代家具,但陈梦家收藏的家具都是没有修补的。我有一本陈梦家最早的诗集,我在想一个诗人怎么转向收藏家,怎么转向青铜器研究,变成文字研究学者呢?当年有一个再版,他写感到写新月诗没有什么意思,找不到自我的感觉,觉得无病呻吟,他说要做一个人们不注意、很寂寞的方面,这是他转变很重要的线索,大概写诗就写了七八年,后来编了一个诗集。

郑重在发言

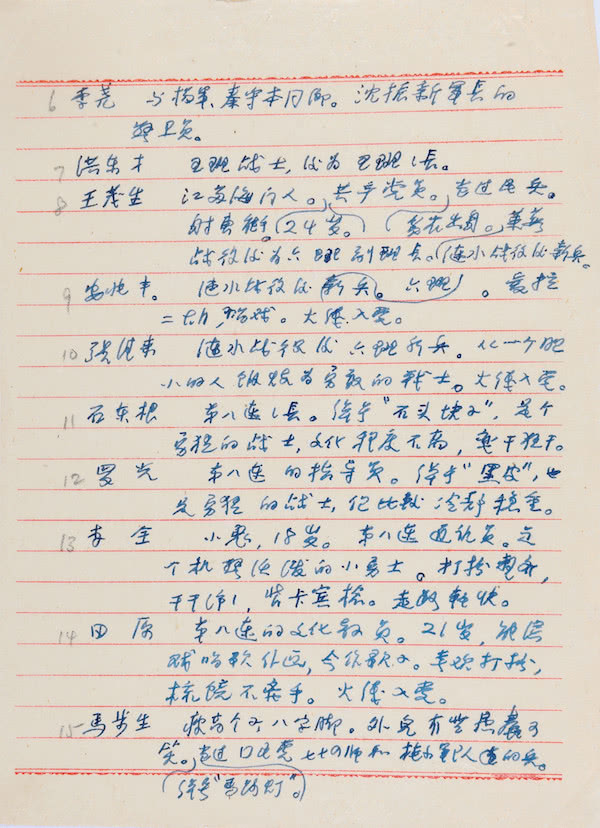

后来他就搞起文字研究来了。后来到美国游学游荡了几年,写了美国收藏青铜器的专辑,转向青铜器断代的问题,他对青铜器研究著作很多,后来划为右派。后来写豫剧,这个人做什么都可以进去,而且做成出绩来。我对豫剧有兴趣,陈梦家是江南人,写的豫剧用的是地方方言,豫剧的范围南边不到蚌埠,北边过了枣庄,西边到郑州,东边到连云港,这中间语言非常有特点,研究陈梦家这个剧本,可以看到地方方言,有些不一定能看得懂,陈梦家因为搞文字学的,我是宿州人,看起来很亲切。

他的剧本语言是豫西一点,他有很多方言,还有唱腔字韵,我们的押韵和北京和南方不一样,是特殊的押韵,有一些发音,字没出来,但是一看就懂是什么意思,陈梦家注定是出名的人,做什么都像,我们探讨他是什么情况下写出这剧本来的,可能是消遣消遣,但他可能用笑来代替痛苦。

对陈梦家的认识,不但是新派的诗人,青铜器专家,古文字专家,加上对豫剧的研究,他不是空穴来风,他是有抒发的。收藏有一种缘分,我相信这个缘分的,我写到后面没有办法解释了,我只能用缘分解释了。对陈梦家的研究可以深入下去,我觉得收藏这剧本手稿的王家是有很大的贡献。

陈梦家豫剧剧本《红日》手稿(提纲部分)

陈麦青(复旦大学出版社学术总监):我对陈梦家很有兴趣,陈梦家作为中国现代文化史上的名家,不仅有很多诗作,上世纪50年代的时候,甚至写过很多戏曲评论文章,现在看到他有三篇关于豫剧的评论文章,但是这个毕竟是评论,不是创作的,创作的剧本一个是文物性,而且具有唯一性,而且地方戏剧创作的唯一性。

从题材上来讲,这剧本写的军事题材,其实陈梦家对于军事题材的创作,不是那个时候,而是很早的时候写诗就涉及,他曾经投身于1938年12.8淞沪抗战,后来有《铁马集》,他对军事题材的东西熟悉的,后来的我就不太了解了。《红日》是革命题材,当时《红日》是很红的,已经再版很多次的,他写的《红日》,实际上也是军事题材,我想到解放以后有很多文化人开始进行了转变,比如沈从文,从现代文学的创作转入文物研究,苏青和黄裳也都给剧团专门写过剧本,实际上当时这样的事情很多的,陈梦家为什么没有专门写剧本呢?刚才郑老讲的,甘肃发现了一批竹简,徐森玉要郭沫若派人整理那批简,当时陈梦家就戴着右派“帽子”整理竹简。从文献上讲,这一剧本让我们更全面了解和评说,中国现代文学史上的成就,提供了非常好的材料。

第二个可以印证是上个世纪50年代的时候,不仅写评论,还自己玩。当时是无奈的转变,他有一封信写给王献唐的,他就说我现在是学看新小说和理论书皆有兴趣,后面一句话好玩了,说“一个人说得改,不容易改得太快,但是不改不行的,旧玩意儿,暂时搁在一边再说吧”,写给王献唐是写给很相信的人。

另外1956年6月16日的时候,写信给王献唐诉说自己的心里话,说可恨好多人坐在屋里面,睁眼说瞎话。他跟王献唐关系很好的,王福来先生刚才说了,他对于王家是很相信的,缘于他们共同的专业,因为考古学,王献唐不仅是文献学界,也是著名的考古学家。

他们家里关于陈梦家的二三十封信都烧掉了,这是仅存的一封信,这封信要诊视,这封信关于手稿的问题,从王献唐到王国华先生,陈梦家和他们家是两世之好。

事实上对于王献唐先生遗著的整理,是倾注了陈梦家先生的心血,他曾参与王献唐先生著作的整理,写了序和评论文章,可见,他把剧本手稿送给王国华,是很珍视这个东西的,他把这个东西送给他们家,一般人不太会理解他的,另外陈梦家对青岛有情缘的,陈梦家曾经在青岛做助教,在那里几个月很难忘的,1932年的时候,也有很多是是非非,好像3月份去的。

第三个为什么你的东西送给王献唐先生的儿子王国华,这个我猜测的,或许还是因为这是山东文献,《红日》写的是山东的事情,这是山东文献,我现在讲这些。附带讲讲,为什么陈梦家喜欢豫剧什么的,我对豫剧不懂,但听说有一种说法,豫剧听起来是哭腔,是不是有这样的说法?有句话说是“十出豫剧八出哭”,特别豫剧中的豫西调,低回婉转适合表演悲剧。

所以在躲不开、躲不过的灾难里面,无论受苦的人,还是试图记录的人,都是失语的,惟有豫剧中的一声号哭,传达上苍给人些许安慰。这是我想的,并没有依据,但觉得有可能。陈梦家是要完美的人,就像尼采在《悲剧的诞生》里说的,就算人生是一幕悲剧,我们也要有声有色地演,不要失掉悲剧的壮丽和快慰,陈梦家做人的风度就在这个地方。

陈梦家豫剧剧本《红日》手稿中的人物表

刘子枫(知名演员):我很感谢这次主办方组织这次座谈研讨会,给我们生动地上了一堂课,通过作品见证中国文人的风骨,以前我对陈梦家先生确实一无所知,后来补了很多课,查资料,我很浅显,越看越觉得这个人不简单,就像郑先生所说的,不出手则已,一出手就惊人,一看他最早是青铜器,古文字学,明清家具,还在王世襄大家之上,后来又接触豫剧,我非常佩服这个人,可说是才华横溢的奇才。

我们演戏,就是演人物,必须创作人物,就是要研究人,这个人你没搞透,你演得肯定不深刻,在舞台上也不生动。陈梦家的才华,首先就是他的诗,这个诗歌最能表现人,最能代表人,简单的几句话,就能把他的灵魂给展现出来了,在陈先生身上体现得特别明显。

研讨会现场

陆灏(《文汇报》编辑、作家):我先说一下剧本,因为今天讨论这个事情,陈梦家对豫剧有几篇文章,有一篇文章说到是在北京吉祥戏院看河南曲周县萧素卿演《三拂袖》后喜欢上豫剧的。当时是50年代的时候,曲周县豫剧团到北京演出,在东四那边连续演,萧素卿非常厉害的,一个月可以演不同的剧目,男的角色可以演,女的角色也能演。陈梦家当时非常喜欢这个剧,喜欢萧素卿,带着赵珩去看过萧素卿。赵珩先生回忆,大概意思因为当年不是名角,又是地方戏,所以票价很便宜,陈梦家买了很多票,包下来送给朋友看,然后他也请萧素卿吃过饭,捧角,也带着赵珩一块儿去见过萧素卿。赵珩先生可能记忆有一点不太确切,他说当时可能1959年到1961年,如果按照陈梦家文章说,他1957年写的文章说是几年前看的豫剧,所以可能时间更早,也有可能后来又来了。但是我想如果当了右派了以后,陈梦家肯定不会那么高调的包戏票送朋友,肯定在当右派之前。赵先生说萧素卿这个人30多岁,很朴素,有点乡土气,白白净净,一口河南话,穿一身蓝的棉袄。豫剧当年在河南地区,非常流行。萧素卿很受当地欢迎,邯郸地区有这样的谚语:不打油、不点灯、不吃饭、不买葱,攒钱要看萧素卿。

陈梦家先生剧本手稿提纲里面说到为了照顾农村中的业余剧团,或许可以推测剧本是给他们村里的,或者可能是乡里的业余剧团所用。当时县里已经有专业剧团了,曲周县就有一个豫剧团,可能就是乡里那些农村的业余剧团,农村剧团在农村演出,为乡里编的。

我没见过陈梦家先生,我在赵萝蕤先生家里看过陈梦家收藏过的书,有本书上有江青的章,很大,像乾隆玉玺一样;还有一本有康生的题跋。当然也看到明式家具,还有很多漆器,赵先生说这些漆器都是非常珍贵的。赵先生去世后,家具给了上博,其他也有东西散出。但藏书和漆器似乎一直没见散出,也不知下落。

陈梦家豫剧剧本《红日》手稿中附的一封陈梦家的信

顾村言(澎湃新闻艺术主编):我是去年第一次见到陈梦家先生的《红日》手稿,当时拜访王福来先生,请他谈他的祖父王献唐先生,看到很多他珍藏的王献唐先生的收藏,包括日记手稿、汉印、书画等,王福来先生后来提起还有陈梦家先生寄给他父亲的这本豫剧手稿,让我们非常意外,所以就请王老取出给我们看了,当时翻阅后真是感慨万千。

我十多岁、20岁左右的时候,对新月派的诗人朱湘、陈梦家、徐志摩这些人,包括与新月派相近的作家比如沈从文,都有一种莫名的亲近,觉得他们内心有着一种单纯与寂寞,纯粹,关注真正的美,陈梦家有的诗当时我很喜欢,但我怎么也没想到会有这样一个军事题材的剧本,所以当时的印象是意外,然后回想来又有五味杂陈的感觉:这样一个诗人,这样的文物学者,这么一位文化大家,在1959年的时候,谁也不会想到他会把《红日》改编成豫剧,当然,他对豫剧确实也是喜欢的,但可能还是要注意是他下放河南后从过去的多说话变成了不说话的背景。

刚才陈麦青老师提起沈从文的转变,他是与新月派诗人关系密切的作家,我在想他们这样的人,无论是文学理念还是人生追求,多少还是超越于政治与社会,而关注对人生、生命有关的一切,他们做人比较纯粹,相对寂寞与专注,试图以作品记录和研究生命与历史的印迹,所以无论是早期从事文学,还是后来转型文物研究,这都可以找到依据。沈从文当年也曾经割腕自杀,没成功,后来不再创作小说,而转型为文物研究,陈梦家转得就比较早了,转到青铜器与古文字里,他们这批人不少先后从新文学创作转到深厚的中国历史文物研究里去,无论被动还是主动,我认为都不是偶然的,这里面有很多话题可以探讨,陈梦家先生在《新月诗选》序言中曾经提到喜欢“醇正”与“纯粹”两个词,他们做人也应该是追求醇正与纯粹,所以才会像刚才郑重老师讲的,做一件事像一件事,他做什么事,投入与映射了他的人格,包括沈从文也是,其实很早就喜欢古代文物,从事古代服饰研究,并非偶然。沈从文早年在湘西部队以及跟在陈渠珍后面,出生入死,捡回几条命,战争让他们对生命思考很多,所以对人生看得更远一些。

这套手稿很多细节不多说了,比如手稿里面有记录创作这部手稿用了36个半工,以“正”字记录,这些细节让人读来觉得心里面有一点堵着,然后又有些感动,再又五味杂陈,从中国文人在社会转型的大背景下理解,陈梦家先生自己说是“可笑之作”、“挥汗作此游戏”,其实也可以说这部手稿是抒怀,是遣情。刚才王福来先生说了有时候是巨大的痛是以笑呈现的,中国历史上真的是多灾多难,悲剧很多,陈梦家这么一个纯粹的中国知识分子,一个真正的才子,意外写出这样一部手稿,见证了中国知识分子心路历程的转变,是一个鲜活的物证,也可以说是一种含泪的微笑,这里面发散的东西是非常多的,而不仅仅是手稿,是一个深研中国文化的纯粹知识分子在特殊时期留下生命历程的物证。所以其实非常感谢王献唐先生后人的精心保存,保存下中国百年来知识分子的转型的生命印迹,很珍贵。

还有一点,陈梦家这一剧本写成似乎并未演出,陈梦家应该是希望出现在舞台上的,曾提出“稍加修改以后,也可以作为话剧演出。”不管如何,倒是希望有一天能在舞台看到豫剧版或话剧版的陈梦家《红日》。

陈梦家豫剧剧本《红日》手稿

朱旗(朵云轩集团总经理):名人手稿,文献价值、文化价值、艺术价值、收藏价值、文献价值非常高,每一部手稿后面承载者特定历史时期的时代特征,通过今天的研讨会肯定可以帮助我们进一步了解陈梦家先生才情、悲情、短暂但又丰富多彩的一生。大家都知道陈梦家这个人,但陈先生这个人,很难一句话把这个人概括清楚,因为陈先生才气太大,我们现在说的“跨界”他很早就有了,有人说陈梦家是诗人,有人说他古历史学家,有人说他是鉴赏家,有人说他是明代家具鉴赏家等等,都是,所以很难用一句话概括陈梦家是什么样的人。这次研讨会的发言让陈梦家形象更加丰富与丰满,刚才提出来,将来是不是可以改编成舞台剧,我们是不是可以在接下来做一些工作?这些工作我们都会跟进的,其实事先已经有一些计划布局了,包括还会去看看陈梦家先生的一些收藏。