大象在我们心目中的形象往往是温和敦实又憨态可掬,虽然体型巨大,肌肉发达,但它们友好、温顺、易于亲近,是力量与柔和的矛盾统一体,有着鲜明的“反差萌”。

然而在历史上,“大象”的地位尊贵过,也人人喊打过。

1、作为祥瑞之兽的大象

如今,大象只分布在我国云南的南部地区,发现远在新石器时代,黄河流域可能也是大象的活动范围,可见大禹驭象的故事并非空穴来风;根据考古学的发现,更是明确地证实了夏末商初亚洲象的存在。殷墟、三星堆、金沙遗址均有象牙制品的发现,湖南醴陵出土有商代青铜象尊,又进一步表明大象在审美取向和精神生活方面也有重要传统。

不过随着环境和气候的变迁,大象的宜居带向南推进,直至汉代,大象已非寻常之物,中原地区主要靠进贡才能见到大象。此时的大象多了一层政治意味,包含着方国向中央政权进贡的自觉与“归化”的政治诚意。

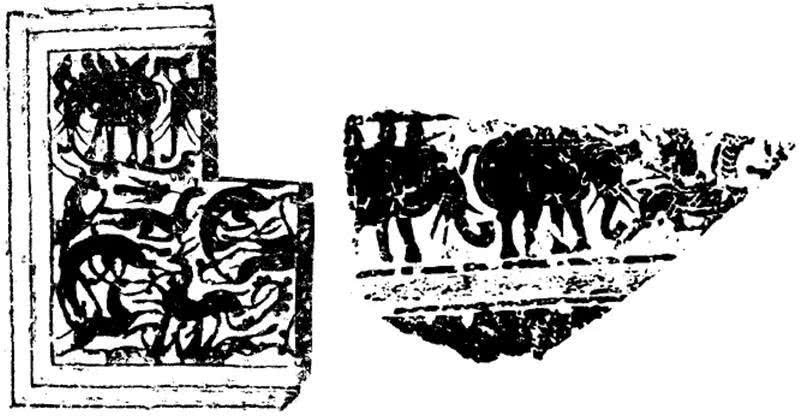

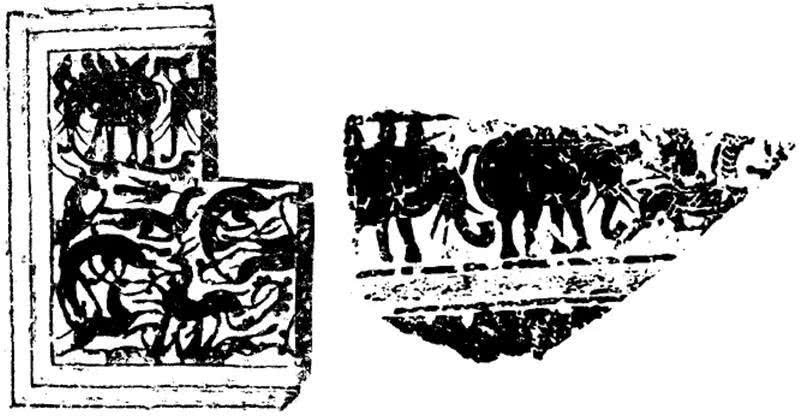

上图_ 滕州画像石 六牙白象图

上图_ 安徽萧县文管所藏石

物以稀为贵,大象作为“珍奇异兽”,其形象的内涵也发生改变。“大象”很快跻身于祥瑞动物的行列,与龙、虎、熊、翼兽、嘉禾、祥云等处于同一画面,出现于画像石、墓室壁画、器物装饰中。

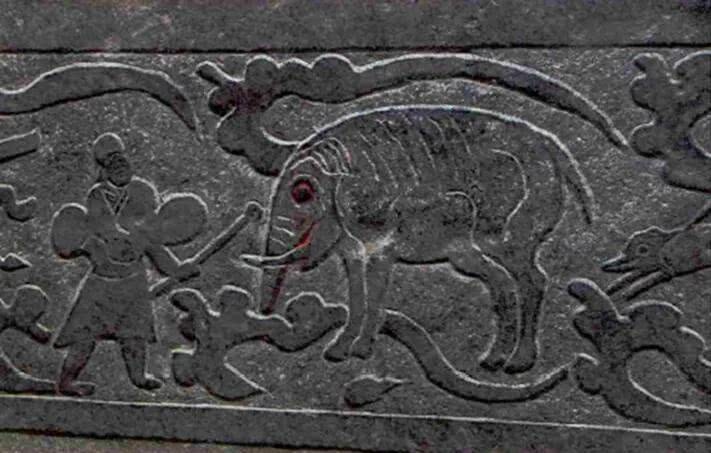

除了单独的“象”图外,汉代的大象图像往往与人物图像组合,且多为胡人或僧侣。这一现象基于张骞通西域之后,打开了中原人认识中亚或南亚的窗口,得知该地人民善于驯象,同时受到印度佛教的影响,因此,“胡人-象”、“僧侣-象”这一题材丝绸之路东传至汉地,被固定为一种艺术模式并融入汉代的艺术传统之中。画面一般呈现驯象、骑象的场景。

上图_ 邹城博物馆藏画像石

上图_ 徐州汉画像石艺术馆藏石 大象驮人图

“祥瑞”的概念虽早在战国时已经出现,但两汉时最为盛行。如文献记载,“(秦彭) 在职六年, 转颖川太守,仍有凤皇、麒麟、嘉禾、甘露之瑞”。此时“祥瑞”品种丰富且限制宽松,太守都可以畅通使用祥瑞符号。平民也不甘示弱,都借鼓吹各种祥瑞之名,向旁人昭示自己的美好德行。

在这一过程中,来自异域的大象主要受到原始佛教的影响,本土化了之后混杂在神仙信仰中,以杂糅的形式表现出人们的朴素愿望,作为祥瑞与当时常见的各种祥瑞龙、麒麟等一起刻绘于墓葬,以求福佑, 同时也趁机向神仙展示自己美好德行,祈求它们的收留。

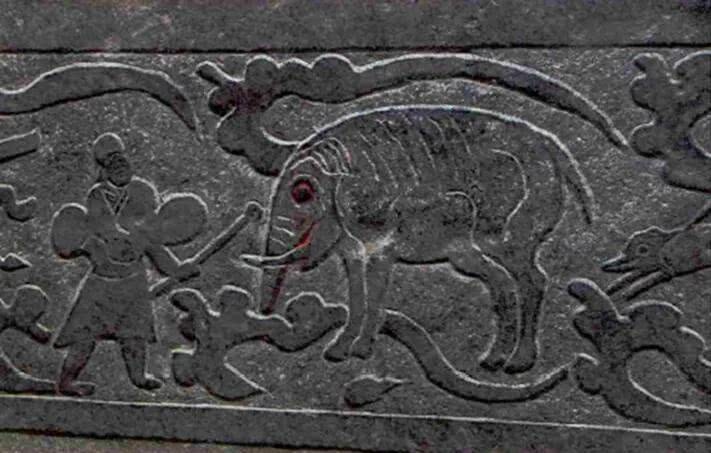

上图_ 神木大保当汉墓画像石 驯象图

到了唐朝,“象”的娱乐意味更甚,这种娱乐也建立在皇家的尊贵之上,宫廷典礼和宴乐活动中经常可以见到驯象表演,在唐朝经常表演的散乐百戏中就有《巨象行乳》。武则天时期,还有对这些驯象设有专门的圈养、管理机构——闲厩。《新唐书·百官志二》典中记载,“圣历中( 698—700 年) ,置闲厩使,专掌舆辇牛马。……开元初,闲厩马至万余匹,骆驼、巨象皆养焉。”

汉朝以来的祥瑞功能也唐代被延续,如“太平有象”、“太平吉祥(象) ”、“吉祥(象) 如意”等等,大都借用了“象”字的谐音。尤其珍贵的“白象”被视作圣物,在《唐六典》的等级划分中被明确规定为“大瑞”,与龙、凤等神物并列。重大的政治活动中,白象被派用来曳鼎,并有对其的称颂,以此显示皇家基业乃君权神授、天降符瑞,具有正统性与合理性。

上图_ 徐州铜山苗山汉墓画像

2、宋代对大象态度渐渐发生转变

宋代重视象在礼仪层面的象征意义,象日益成为君主标志,不仅体现在具体的郊祀、仪卫、祭乐及山陵等仪式中,而且“象”的形象更泛化为旌旗、石像、诗歌等多种形式。而且还开始把石象置于皇帝陵墓的神道中,石象中的‘象’为北宋皇陵始设,并为明清皇陵所继承。

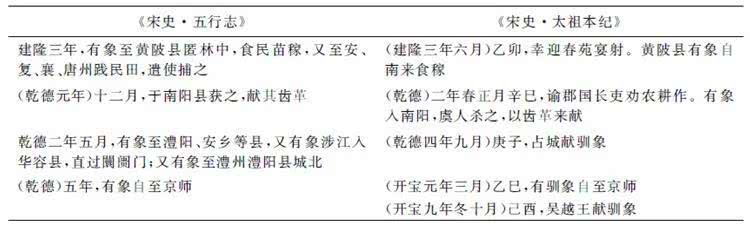

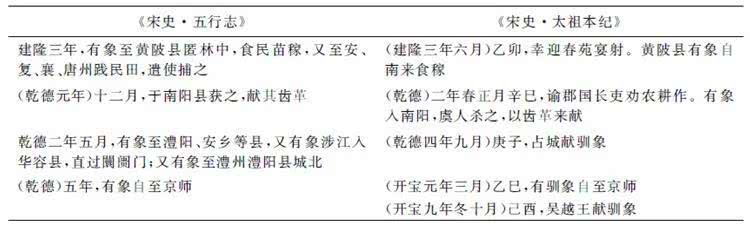

虽然还是传承“天人感应”学说下的“祥瑞”观念,但是象的政治含义更加凸显。从对比中可以看到,《五行志》只记录了“象自至”,不涉及《太祖本纪》中提到的“献驯象”,这表明其与传统史书的观念相同,以“象自至”作为祥瑞事件的基本框架,但“驯”这一细节则包含着重大的转变。

上图_ 《宋史》里的《五行志》和《太祖本纪》关于驯象的记载

“象自至”多为野象,主要表现“天降祥瑞”的不定向行为;而人工捕获与训练的驯象是很难自由迁徙到北宋都城,这背后则意味着驯养象的主体的自觉性行为。如张洞玄《玉髓真经》中对驯象图的分类,“驯象贡珍形”“番奴驯象形”“番王骑象形”“驯象驾辂形”,都折射出一种自尊自贵,居高临下地接受边域的朝贡与归服。可见,此时象化身为非正统文化的象征,迈入中原的步伐也踏响着太平天下之音。

不过“象”的尊贵身份还没有坐稳,就在南宋士人群体的打压中翻身了。史料中记载,象在南宋重建礼仪的过程中,被视为接续皇朝正统的体现,南宋初仍有大规模贡象,这恰恰成为此后士人反对的把柄。

上图_ 皇帝卤簿宝象图

宋高宗时期盛行的是“违物性”的言论,君主在放归进献的珍禽异兽时多以“违物性”为依据,逐渐形成定式,意思是指自然界和人类社会也都必须效法自然;豢养本该自由奔跑的大象违背了自然之道,也就丧失了存在的根据。而至于祥瑞传统,则应该以内心之诚来替代“天人感应”下对祥瑞的需求。

宋孝宗时期停止用象的缘由又有了新的论据,大象因踩踏庄稼被视为害兽,朱熹担任漳州知府时,象群蹂躏庄稼,“本州管内荒田颇多,盖缘官司有表寄之扰,象兽有踏食之患。是致人户不敢开垦。”本来只是好心提醒农户注意大象,但在农害多发后,人们变本加厉地妖魔化大象的形象,给无辜的野象也招来了杀身之祸。

上图_ 苏汉臣 《洗象图》

宋朝理学兴盛,在理学确立的新天观与君主论中,“天”本身无意志,其实无法判断君主政治的良善与否,只有通过君主主动地将义理化道德内化才能构建上天与君主之间的联系,因而君主统治的优劣其根本也在于约束君主的道德水准,而不需要讲究一些虚无的形式主义。

在颇为实用的思潮中,大象就卸任了祥瑞的功勋,但比较损失的一点在于,大象沦为变革中的牺牲品,被视为“害兽”而被残酷捕猎和折磨。

上图_ 清朝绘画中的卤簿宝象

3、结语

朝代不断更迭,元明清时,大象又恢复了其“祥瑞”的地位。而大象也因人们追求猎奇被觊觎象牙,承受了血腥的杀害与买卖。

在历史的滚滚洪流中,往往有很多“符号”服务于特定时段的政治、社会、文化的需求而被赋予相异的解释,而人类在一念之间强加的这些“寓意”则会对处于被动地位的无辜物种产生奇妙的影响。大象在我们心目中的形象往往是温和敦实又憨态可掬,虽然体型巨大,肌肉发达,但它们友好、温顺、易于亲近,是力量与柔和的矛盾统一体,有着鲜明的“反差萌”。

然而在历史上,“大象”的地位尊贵过,也人人喊打过。

1、作为祥瑞之兽的大象

如今,大象只分布在我国云南的南部地区,发现远在新石器时代,黄河流域可能也是大象的活动范围,可见大禹驭象的故事并非空穴来风;根据考古学的发现,更是明确地证实了夏末商初亚洲象的存在。殷墟、三星堆、金沙遗址均有象牙制品的发现,湖南醴陵出土有商代青铜象尊,又进一步表明大象在审美取向和精神生活方面也有重要传统。

不过随着环境和气候的变迁,大象的宜居带向南推进,直至汉代,大象已非寻常之物,中原地区主要靠进贡才能见到大象。此时的大象多了一层政治意味,包含着方国向中央政权进贡的自觉与“归化”的政治诚意。

上图_ 滕州画像石 六牙白象图

上图_ 安徽萧县文管所藏石

物以稀为贵,大象作为“珍奇异兽”,其形象的内涵也发生改变。“大象”很快跻身于祥瑞动物的行列,与龙、虎、熊、翼兽、嘉禾、祥云等处于同一画面,出现于画像石、墓室壁画、器物装饰中。

除了单独的“象”图外,汉代的大象图像往往与人物图像组合,且多为胡人或僧侣。这一现象基于张骞通西域之后,打开了中原人认识中亚或南亚的窗口,得知该地人民善于驯象,同时受到印度佛教的影响,因此,“胡人-象”、“僧侣-象”这一题材丝绸之路东传至汉地,被固定为一种艺术模式并融入汉代的艺术传统之中。画面一般呈现驯象、骑象的场景。

上图_ 邹城博物馆藏画像石

上图_ 徐州汉画像石艺术馆藏石 大象驮人图

“祥瑞”的概念虽早在战国时已经出现,但两汉时最为盛行。如文献记载,“(秦彭) 在职六年, 转颖川太守,仍有凤皇、麒麟、嘉禾、甘露之瑞”。此时“祥瑞”品种丰富且限制宽松,太守都可以畅通使用祥瑞符号。平民也不甘示弱,都借鼓吹各种祥瑞之名,向旁人昭示自己的美好德行。

在这一过程中,来自异域的大象主要受到原始佛教的影响,本土化了之后混杂在神仙信仰中,以杂糅的形式表现出人们的朴素愿望,作为祥瑞与当时常见的各种祥瑞龙、麒麟等一起刻绘于墓葬,以求福佑, 同时也趁机向神仙展示自己美好德行,祈求它们的收留。

上图_ 神木大保当汉墓画像石 驯象图

到了唐朝,“象”的娱乐意味更甚,这种娱乐也建立在皇家的尊贵之上,宫廷典礼和宴乐活动中经常可以见到驯象表演,在唐朝经常表演的散乐百戏中就有《巨象行乳》。武则天时期,还有对这些驯象设有专门的圈养、管理机构——闲厩。《新唐书·百官志二》典中记载,“圣历中( 698—700 年) ,置闲厩使,专掌舆辇牛马。……开元初,闲厩马至万余匹,骆驼、巨象皆养焉。”

汉朝以来的祥瑞功能也唐代被延续,如“太平有象”、“太平吉祥(象) ”、“吉祥(象) 如意”等等,大都借用了“象”字的谐音。尤其珍贵的“白象”被视作圣物,在《唐六典》的等级划分中被明确规定为“大瑞”,与龙、凤等神物并列。重大的政治活动中,白象被派用来曳鼎,并有对其的称颂,以此显示皇家基业乃君权神授、天降符瑞,具有正统性与合理性。

上图_ 徐州铜山苗山汉墓画像

2、宋代对大象态度渐渐发生转变

宋代重视象在礼仪层面的象征意义,象日益成为君主标志,不仅体现在具体的郊祀、仪卫、祭乐及山陵等仪式中,而且“象”的形象更泛化为旌旗、石像、诗歌等多种形式。而且还开始把石象置于皇帝陵墓的神道中,石象中的‘象’为北宋皇陵始设,并为明清皇陵所继承。

虽然还是传承“天人感应”学说下的“祥瑞”观念,但是象的政治含义更加凸显。从对比中可以看到,《五行志》只记录了“象自至”,不涉及《太祖本纪》中提到的“献驯象”,这表明其与传统史书的观念相同,以“象自至”作为祥瑞事件的基本框架,但“驯”这一细节则包含着重大的转变。

上图_ 《宋史》里的《五行志》和《太祖本纪》关于驯象的记载

“象自至”多为野象,主要表现“天降祥瑞”的不定向行为;而人工捕获与训练的驯象是很难自由迁徙到北宋都城,这背后则意味着驯养象的主体的自觉性行为。如张洞玄《玉髓真经》中对驯象图的分类,“驯象贡珍形”“番奴驯象形”“番王骑象形”“驯象驾辂形”,都折射出一种自尊自贵,居高临下地接受边域的朝贡与归服。可见,此时象化身为非正统文化的象征,迈入中原的步伐也踏响着太平天下之音。

不过“象”的尊贵身份还没有坐稳,就在南宋士人群体的打压中翻身了。史料中记载,象在南宋重建礼仪的过程中,被视为接续皇朝正统的体现,南宋初仍有大规模贡象,这恰恰成为此后士人反对的把柄。

上图_ 皇帝卤簿宝象图

宋高宗时期盛行的是“违物性”的言论,君主在放归进献的珍禽异兽时多以“违物性”为依据,逐渐形成定式,意思是指自然界和人类社会也都必须效法自然;豢养本该自由奔跑的大象违背了自然之道,也就丧失了存在的根据。而至于祥瑞传统,则应该以内心之诚来替代“天人感应”下对祥瑞的需求。

宋孝宗时期停止用象的缘由又有了新的论据,大象因踩踏庄稼被视为害兽,朱熹担任漳州知府时,象群蹂躏庄稼,“本州管内荒田颇多,盖缘官司有表寄之扰,象兽有踏食之患。是致人户不敢开垦。”本来只是好心提醒农户注意大象,但在农害多发后,人们变本加厉地妖魔化大象的形象,给无辜的野象也招来了杀身之祸。

上图_ 苏汉臣 《洗象图》

宋朝理学兴盛,在理学确立的新天观与君主论中,“天”本身无意志,其实无法判断君主政治的良善与否,只有通过君主主动地将义理化道德内化才能构建上天与君主之间的联系,因而君主统治的优劣其根本也在于约束君主的道德水准,而不需要讲究一些虚无的形式主义。

在颇为实用的思潮中,大象就卸任了祥瑞的功勋,但比较损失的一点在于,大象沦为变革中的牺牲品,被视为“害兽”而被残酷捕猎和折磨。

上图_ 清朝绘画中的卤簿宝象

3、结语

朝代不断更迭,元明清时,大象又恢复了其“祥瑞”的地位。而大象也因人们追求猎奇被觊觎象牙,承受了血腥的杀害与买卖。

在历史的滚滚洪流中,往往有很多“符号”服务于特定时段的政治、社会、文化的需求而被赋予相异的解释,而人类在一念之间强加的这些“寓意”则会对处于被动地位的无辜物种产生奇妙的影响。